2017年12月29日

明けましておめでとうございます

明けましておめでとうございます

本年もよろしくお願い申し上げます

画廊となりや、2018年(平成30年)の年賀状は木曽平沢の漆器の街の

家並みを彫りました。

版木の大きさは縦14.8cm 横20cm のホウの板です。

上の版で黒色に摺り、次に白色で摺るという版画です。

黒色に茶を混ぜたり、緑系の色を混ぜると感じも違ってきて、摺り上がりを

楽しみながら制作しています。

木曽平沢の街は中山道が曲がっているのに対し、各家がすべて同じ向きで

作られていることから雁行の家並みといわれ、横壁が見られるのが特徴が

あります。

2018年、よろしくお願いいたします。

2017年12月25日

才の神

年の暮れが迫ってまいりました。

この時期、宮ノ越では毎年12月23日前後に年明けに正月飾りを燃やし、

一年の家内安全を願う「才の神」行事用のやぐらづくりをします。

以前は中学生・小学生の子どもたちだけで作っていたのですが、少子化

に伴い大人たちも参加して作ります。

中心になるひのきの若木を立て、まわり三方から又木で押さえ、荒縄で巻き

しばり倒れないようにします。

作業にあたるのは大人5、6人。他の大人は軽トラで燃える物を集めに行き

ます。河原のヨシ、木工所の木切れ、庭や畑の木の剪定枝等、なんでも。

中心に燃えやすいカヤや板の木切れを詰め、まわりに木や竹の枝を下から

突き刺し形を整えて行きます。

二つが完成すると、ブルーシートで覆います。雨・雪除けです。

1月7日、こどもたちが本町・中町の60軒ほどの家の正月飾りを集めます。

1月13日夜7時に点火し、才の神(どんど焼き)が行われます。

この時期、宮ノ越では毎年12月23日前後に年明けに正月飾りを燃やし、

一年の家内安全を願う「才の神」行事用のやぐらづくりをします。

以前は中学生・小学生の子どもたちだけで作っていたのですが、少子化

に伴い大人たちも参加して作ります。

中心になるひのきの若木を立て、まわり三方から又木で押さえ、荒縄で巻き

しばり倒れないようにします。

作業にあたるのは大人5、6人。他の大人は軽トラで燃える物を集めに行き

ます。河原のヨシ、木工所の木切れ、庭や畑の木の剪定枝等、なんでも。

近くの竹藪から切り出した竹は必要な材料。大小二つのやぐら組みが終わる頃、

燃やす材料が集まってきて、こどもたちの手でどんどんと運び込まれます。

燃やす材料が集まってきて、こどもたちの手でどんどんと運び込まれます。

中心に燃えやすいカヤや板の木切れを詰め、まわりに木や竹の枝を下から

突き刺し形を整えて行きます。

二つが完成すると、ブルーシートで覆います。雨・雪除けです。

1月7日、こどもたちが本町・中町の60軒ほどの家の正月飾りを集めます。

1月13日夜7時に点火し、才の神(どんど焼き)が行われます。

2017年12月05日

鹿島神社奉納絵馬

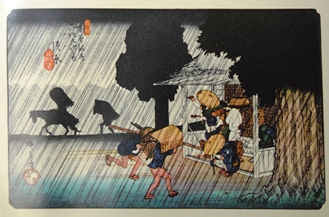

歌川広重作の木曽街道69次の須原宿の図です。

須原宿のどこを描いた図か定かではありません。

突然の雨に旅人たちが駆け込んだのは、鹿島祠であろうという説があります。

この鹿島祠は上松宿から南下して須原宿に入る手前にある鹿島神社です。

この鹿島神社は現在作り替え中。

解体前に奉納されていた絵馬90点が須原宿住吉屋さんに保管されているというので、

大桑村古文書講座に参加している20名が特別見せていただくことができました。

最初は馬の絵を描いて奉納していたものと思われます。

馬ののった武将(明和2年)、奉納相撲(延命3年)の絵馬です。

文化2年奉納の茄子のもの、六歌仙を描いた6枚つづりのもの、明治2年奉納の獅子を描いた大きなもの。

時代とともに図柄も変わってきています。

制作費用も自分で文字を彫って奉納したものから、当時村に住んでいた絵師に頼んで数十万から百万単位

になろうというものまでいろいろ。

幸いにも囲炉裏で炊いた火のススが防虫効果をもたらし保存状態は比較的良いようです。

現在、工事中の鹿島神社本殿が完成したら、順次掲額していくことになる予定とのことです。

大桑村教育委員会ではすでに「大桑村の絵馬」という冊子にまとめられています。